BLOCKHEIZKRAFTWERK (KWK)

BHKW zur Energieversorgung von Unternehmen

In Zeiten der Energiewende rücken Konzepte zur unabhängigen und dezentralen Nutzenergieerzeugung zunehmend in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Energieeffizienz, Flexibilität und Ressourcenschonung sind dabei ausschlaggebende Kriterien. Ein großes Potenzial diesbezüglich bietet die Dezentralisierung der Stromerzeugung mittels Kraft-Wärme-Kopplung. Im Rahmen einer dezentralen und von den energiepolitischen Rahmenbedingungen unabhängigen Energieversorgung von Industrieunternehmen gewinnen Blockheizkraftwerke immer mehr an Bedeutung.

Gemeinsam finden wir die passende Energielösung für Sie.

Die Kraft-Wärme-Kopplung, kurz KWK, ist die gleichzeitige Umwandlung von Primärenergie (in Form von Brennstoff) zu thermischer und mechanischer (als Grundlage für die Gewinnung elektrischer) Nutzenergie in einer technischen Anlage. Diese Art der Energieumwandlung ist durch hohe Nutzungsgrade, also die sehr effiziente Umwandlung von Brennstoff zu nutzbarer Energie, gekennzeichnet.

Diese gekoppelte Erzeugung von Strom und Wärme ist im Vergleich zur getrennten Erzeugung von Strom und Wärme:

ÖKOLOGISCH

- effizienzsteigernd

- CO2-reduzierend

- nachhaltig

- umweltfreundlich

- ressourcenschonend

ÖKONOMISCH

- dynamisch

- unabhängig

- kostenreduzierend

- wettbewerbssteigernd

- versorgungssicher

Die Vorteile dieses Verfahrens spiegeln sich auch in den energie- und klimapolitischen Zielen der Bundesregierung wider, die den Anteil der KWK an der Stromerzeugung bis 2020 auf 25% erhöhen will.

Im Rahmen der Energiewende stellt KWK eine wesentliche Säule und das Bindeglied zwischen einem volatilen Strommarkt und einem eher planbaren Wärmemarkt dar.

Eine gekoppelte Erzeugung von Wärme und Strom kann unter anderem in Blockheizkraftwerken (kurz BHKW) realisiert werden. Die Blockheizkraftwerk-Funktionsweise ist per Definition stets die gleichzeitige Gewinnung von thermischer und mechanischer Energie in einer technischen Anlage. Blockheizkraftwerke auf Basis von effizienten Verbrennungsmotoren werden seit Jahren erfolgreich eingesetzt. Daneben haben sich im privatwirtschaftlichen Bereich auch das Nano-BHKW und das Mini-BHKW, z. B. für ein Einfamilienhaus, durchgesetzt. Nano-Blockheizkraftwerke (Nano-BHKWS) mit einer elektrischen Leistung von bis zu 2,5 Kilowatt sind besonders geeignet für die Grundlastversorgung von Heizung und Warmwasser in herkömmlichen Wohnhäusern. Mini-BHKWs mit einer elektrischen Leistung von 15 bis 50 Kilowatt können hingegen wirtschaftlich in Siedlungen oder Quartieren mit gemeinsamer Energieversorgung eingesetzt werden, wo über längere Zeiträume eine thermische Leistung von 45 bis 150 Kilowatt erforderlich ist. Insbesondere mit Erdgas betriebene BHKW stellen den häufigsten Anwendungsfall im Bereich der dezentralen KWK dar.

Ein Blockheizkraftwerk bringt zahlreiche Vorteile mit sich. So können sie einen sehr hohen Wirkungsgrad erreichen und den Energieverbrauch insgesamt stark reduzieren. Weiterhin können Blockheizkraftwerke in der Nähe der Verbraucher installiert werden, sodass der Transportverlust von Strom minimiert und die Energieeffizienz verbessert wird. Daneben gibt es aber auch Blockheizkraftwerk-Nachteile. Allen voran die hohen Investitions- und Wartungskosten sowie eine Brennstoffabhängigkeit. Die Effizienz eines BHKWs hängt zumeist von der Qualität und Verfügbarkeit des verwendeten Brennstoffs ab. Die Nutzung erneuerbarer Brennstoffe kann die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern, stellt jedoch immer noch eine Herausforderung dar. Weiterhin erzeugen BHKWs gleichzeitig Strom und Wärme. Wenn der Wärmebedarf nicht ausreichend ist, kann die erzeugte Wärme ungenutzt bleiben. In diesem Fall geht potenziell Energie verloren.

eines BHKW

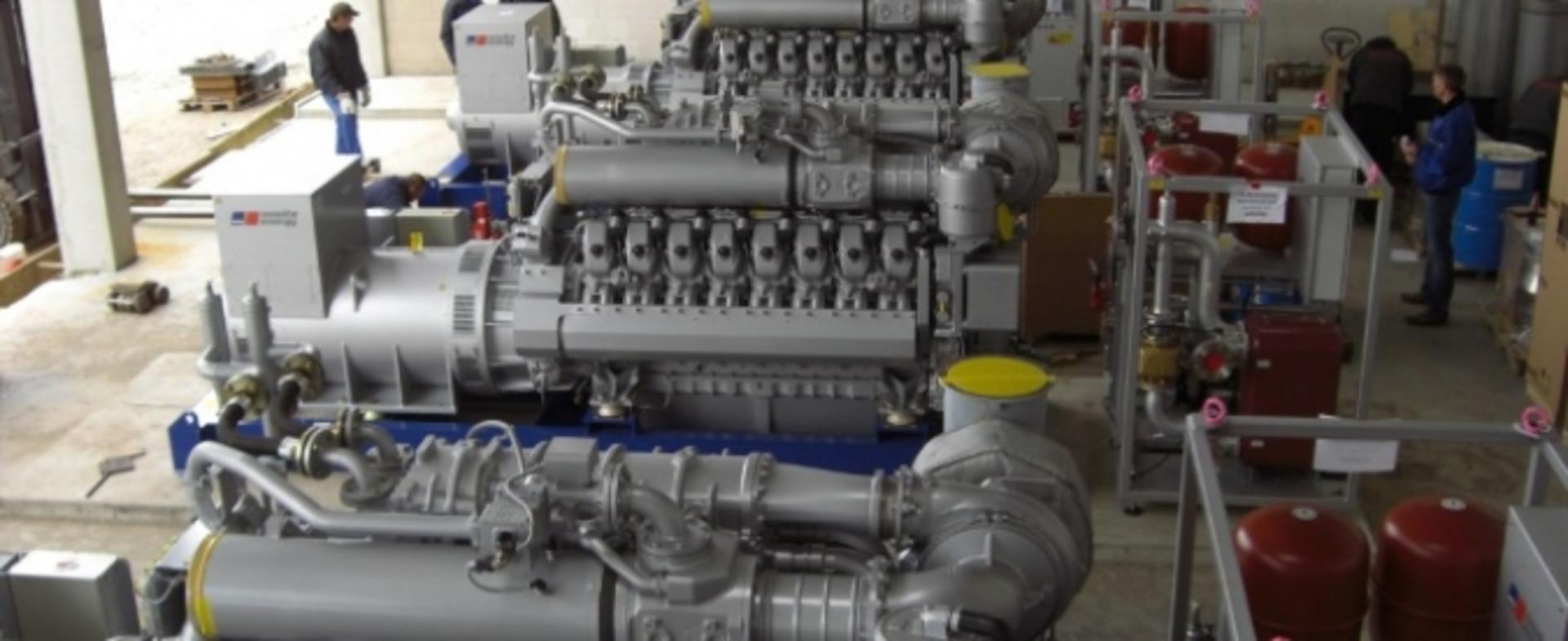

Bei einem Blockheizkraftwerk treibt der Verbrennungsmotor, ein Diesel- oder Ottomotor, einen Generator zur Stromerzeugung an. Die bewährte Motorentechnik kommt aus dem Industriemotoren- bzw. Schiffbau. Der Verbrennungsmotor wiederum treibt einen Generator an, der die mechanische Energie in elektrische Energie umwandelt. Dabei werden der größte Teil der Abgaswärme sowie die im Motorkühlwasser und Ölkühler anfallende Wärme als Nutzwärme über Wärmeübertrager ausgekoppelt. Die Blockheizkraftwerk-Funktionsweise ist so aufgebaut, dass der erzeugte Strom entweder direkt vor Ort genutzt oder in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden kann.

Die Anteile von Abgas-, Kühlwasser- und Motorölwärme sind abhängig von der Motorleistung. Bei großen Motoren sind die Wärmeanteile in etwa gleich groß, während bei kleinen Motoren die Kühlwasser- und Motorölwärme überwiegt.

Die Abgaswärme steht auf einem Temperaturniveau von ca. 500 °C zur Verfügung. Am Austritt des Abgas-Wärmeübertragers haben die Abgase in der Regel eine Temperatur von ca. 120 °C. Über einen zusätzlichen Brennwert-Wärmeübertrager können die Abgase im BHKW weiter abgekühlt werden. Durch die Nutzung dieser Kondensationswärme kann der thermische Nutzungsgrad erhöht werden.

Die über das Motorkühlwasser und den Ölkühler anfallende Wärme liegt in einem Temperaturbereich von ca. 85-90°C und wird als Niedertemperaturwärme (=NT-Wärme) bezeichnet. Zu beachten ist, dass die Rücklauftemperatur zur Motorkühlung 70°C möglichst nicht überschreiten darf. Beim Einsatz sogenannter heißgekühlter Motoren in Blockheizkraftwerken sind auch höhere Temperaturen im sekundären Kühlkreislauf möglich.

Blockheizkraftwerke werden von einer Steuerungs- und Regelungseinheit überwacht und gesteuert. Diese Einheit passt den Betrieb der Blockheizkraftwerke an den aktuellen Energiebedarf an und optimiert so die Energieausbeute. Durch die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme kann ein Blockheizkraftwerk einen Gesamtwirkungsgrad von über 90 Prozent erreichen, im Vergleich zu etwa 40 Prozent bei der getrennten Erzeugung von Strom und Wärme. Dadurch reduziert sich der Brennstoffverbrauch und die CO2-Emissionen werden deutlich gesenkt.

Für die Wärmeauskopplung aus Blockheizkraftwerken gibt es zwei Varianten:

Die beiden Wärmequellen Motor-Kühlwasser und Abgaswärme werden im BHKW über einen Wärmeübertrager an einen gemeinsamen sekundären Wasserkreislauf übertragen. Die Vorlauftemperatur des Sekundärkreislaufes liegt in der Regel bei 90°C. Die Rücklauftemperatur darf 70°C nicht übersteigen. Übersteigt die Rücklauftemperatur einen festgelegten Grenzwert, kann die überschüssige Wärme geeigneten Kühleinrichtungen zugeführt werden.

Zweistufige Wärmeauskopplung

Die getrennte Auskopplung beider Wärmequellen erfordert zwei unabhängige Sekundärkreislaufe. Dabei wird die Niedertemperaturwärme aus Motorkühlwasser und Ölkühler über einen Wärmeübertrager ausgekoppelt. Die Rücklauftemperatur darf wie bei der einstufigen Wärmeauskopplung 70°C nicht überschreiten. Der Vorlauf hat in der Regel eine Temperatur von ca. 85°C. Die im Abgas enthaltene Energie kann für die Dampf-, Wärmeträgeröl- oder Heißwassererzeugung mittels Abhitzekessel genutzt werden. Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist die Nutzung des Abgases in direkten oder indirekten Trocknungsprozessen.

Folgende Brennstoffe können in Abhängigkeit der Motorausführung im Blockheizkraftwerk eingesetzt werden:

- Heizöl

- Palmöl

- Flüssiggas

- Erdgas

- Klärgas

- Deponiegas

- Biogas

- Kokereigas

- Restgase aus der Produktion

- Kombination verschiedener Brennstoffe

WAS IST BESSER: WÄRMEPUMPE ODER BLOCKHEIZKRAFTWERK?

Ob eine Wärmepumpe oder ein Blockheizkraftwerk (BHKW) besser ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der spezifischen Anwendungsfälle, der Energiequellen, der vorhandenen Infrastruktur und der Umweltbedingungen. Für ein Einfamilienhaus mit dem Ziel der maximalen Energieeffizienz und Umweltschonung, insbesondere wenn Zugang zu erneuerbarem Strom besteht, könnte eine Wärmepumpe die bessere Wahl sein. Für ein Gebäude mit einem konstant hohen Wärme- und Strombedarf hingegen, insbesondere wenn Biogas verfügbar ist, könnte ein BHKW vorteilhafter sein.

Netzanbindung

Zum Einsatz in Blockheizkraftwerk-Anlagen kommen Generatoren sowohl in der Asynchron- als auch in der Synchronbauweise. Die Vorteile von Asynchronmotoren liegen darin, dass sie simpler konstruiert, leichter instandzuhalten und somit kostengünstiger als Synchrongeneratoren sind. Der Nachteil von Asynchrongeneratoren ist, dass sie zum Starten eine Fremderregung benötigen, welche im Regelfall durch das Netz erfolgen muss. Die Synchronisation des Motors erfolgt automatisch, jedoch muss je nach Vorgabe des Energieversorgers eine Blindleistungskompensation erfolgen, da der Motor Blindleistung aus dem Netz bezieht. Hier kann die Installation von Kondensatorbatterien Abhilfe schaffen. Deshalb werden Asynchronmotoren in Blockheizkraftwerk-Anlagen nur bis zu einer Leistung von ca. 100 kW eingesetzt.

Werden größere Leistungen benötigt oder soll das BHKW als sogenannte Insel, d. h. ohne Anbindung an das öffentliche Netz, betrieben werden können, kommen Synchrongeneratoren zum Einsatz. Die technisch anspruchsvollere Konstruktion des Synchrongenerators erfordert den Einsatz sogenannter Synchronisierungseinrichtungen, welche zur Anpassung an die Netzfrequenz des anzuschließenden Netzes dienen. Durch die Fähigkeit des Synchrongenerators-Blindleistung sowohl aus dem Netz zu beziehen wie abzugeben, kann der Einsatz eines solchen Generators im Blockheizkraftwerk zur Verringerung der Blindleistungskosten beitragen.

Als Alternative zum reinen Inselbetrieb kann das BHKW auch im Netzparallelbetrieb gefahren werden. Das heißt, dass das Blockheizkraftwerk weiter an das öffentliche Stromnetz angeschlossen ist und der erzeugte Strom

- hundertprozentig in das Netz eingespeist oder

- hundertprozentig zur Deckung des Eigenbedarfes verwendet sowie der zusätzliche Strombedarf durch Bezug aus dem öffentlichen Netz gedeckt oder

- teilweise je nach Verlauf des Strombedarfes zur Deckung des Eigenbedarfs oder in das öffentliche Netz ausgespeist wird.

Welche Betriebsweise in Betracht kommt, ist abhängig von den wirtschaftlichen Konditionen, welche einer Netzeinspeisung und den Kosten für den Bezug aus dem öffentlichen Netz gegenübergestellt werden müssen. Diese Punkte müssen im Rahmen einer Vorplanung sorgfältig geprüft werden.

einer KWK-Anlage

Es bestehen prinzipiell drei unterschiedliche Fahrweisen von KWK-Anlagen. Diese sind

- Wärmegeführte Fahrweise

- Stromgeführte Fahrweise

- Netzgeführte Fahrweise

Bei der wärmegeführten Fahrweise orientiert sich der Betrieb der KWK-Anlage an dem Wärmebedarf. Die KWK-Anlage folgt dem Wärmebedarf und befindet sich so zum Teil im Teillastbetrieb. Dadurch werden die höchsten Nutzungsgrade erreicht, da keine Wärme unnötigerweise an die Umgebung abgegeben wird.

Allerdings wird bei der wärmegeführten Fahrweise nicht die größtmögliche Strommenge erzeugt. In der Regel ist der Strombedarf eines Kunden größer als die installierte elektrische Leistung. Da der Preis für den Bezug von Strom aus dem Netz jedoch in der Regel höher ist, als die Kosten der Stromerzeugung in einer KWK-Anlage, kann es sinnvoll sein, einen Teil der erzeugten Wärme an die Umgebung abzugeben, um die Erzeugung von Strom zu erhöhen. Wenn sich die Fahrweise der KWK-Anlage an dem Strombedarf des Kunden orientiert, wird dies als stromgeführte Fahrweise bezeichnet. Das BHKW geht dann nur in Teillastbetrieb, wenn der Strombedarf unterhalb der installierten Leistung der KWK-Anlage liegt. Mit der stromgeführten Fahrweise wird der größtmögliche Anteil am Strombedarf durch die KWK-Anlage gedeckt. Es darf jedoch auch bei der stromgeführten Fahrweise nicht beliebig viel Wärme an die Umgebung abgegeben werden. Über das jeweilige Jahr bzw. Monat muss das Hocheffizienzkriterium eingehalten werden, welches besagt, dass mindestens 70 % der Energie aus dem Brennstoff in Nutzenergie, also Strom und Wärme, umgewandelt werden müssen. Ansonsten können steuerliche Vorteile in Bezug auf die Energiesteuer nicht geltend gemacht werden.

Die netzgeführte Fahrweise nimmt stetig an Bedeutung zu. Bei der netzgeführten Fahrweise wird der Anlagenbetrieb nicht durch den Bedarf des Kunden, sondern durch Netzanforderungen geregelt. Mehrere KWK-Anlagen werden regelungstechnisch zu sogenannten virtuellen Kraftwerken zusammengeschaltet. Ist der Strombedarf im Netz höher als die derzeitig erzeugte elektrische Leistung des BHKW, erhöhen mehrere KWK-Anlagen aus dem virtuellen Kraftwerk ihre elektrische Leistung und stützen so die Netzfrequenz. Übersteigt das Stromangebot im Netz den Bedarf, so reduzieren die KWK-Anlagen aus dem virtuellen Kraftwerk ihre Leistung. In der netzgeführten Fahrweise unterstützen die KWK-Anlagen so die Netzstabilität durch das Anbieten von Regelenergie. Die netzgeführte Fahrweise wird mit dem weiteren Ausbau von erneuerbaren Energien zunehmend an Relevanz gewinnen.

| Fahrweise | Prinzip | Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|---|

| wärmegeführt |

Orientierung am Wärmebedarf | Höchste Brennstoffausnutzung | geringere Stromerzeugung |

| stromgeführt |

Orientierung am Strombedarf |

Höchste Stromerzeugung |

geringerer Nutzungsgrad |

| netzgeführt |

Orientierung an Netzanforderungen |

Beitrag zur Netzstabilität Vermarktung von Regelenergie |

Rahmenbedingungen

Die rechtlichen Rahmenbedingungen, denen eine KWK-Anlage unterworfen ist, sind vielseitig. Relevant sind vor allem

- Bundes-Immissionsschutzgesetz, BImSchG

- Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, KWKG

- Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG

- Energiesteuergesetz, EnergieStG

Zweck des BImSchG ist es, die Umwelt, Menschen, Tiere oder jegliche andere Sachgüter vor negativen Umwelteinwirkungen zu schützen und diesen vorzubeugen. Handelt es sich im Rahmen des BImSchG um eine genehmigungsbedürftige Anlage, so regelt es ebenfalls, welche Vorkehrungen gegen schädliche Umwelteinwirkungen getroffen werden müssen, um ein hohes Schutzniveau, sei es direkt oder indirekt, durch die Anlage verursacht, zu erreichen.

Im Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, dem KWKG, wird geregelt, dass der Betreiber einer KWK-Anlage Anspruch auf einen Bonus, den sogenannten KWK-Bonus, für jede erzeugte Kilowattstunde Strom erhält. Die Förderung ist, je nach elektrischer Leistung, auf eine bestimmte Förderdauer begrenzt.

Ziel des Erneuerbare-Energien-Gesetzs, kurz EEG, ist es, die Energieversorgung nachhaltig im Interesse des Umwelt- und Klimaschutzes, der Schonung von fossilen Rohstoffen, der volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung und der Weiterentwicklung von erneuerbaren Technologien zur Stromversorgung zu fördern. Bis 2050 hat die Bundesregierung das Ziel, den Anteil an erneuerbaren Energien auf 80 % des Bruttostromverbrauches der Bundesrepublik Deutschland zu erhöhen.

Sind BHKWs noch sinnvoll?

BHKWs können nach wie vor sinnvoll sein, insbesondere in Szenarien mit hohem und konstantem Wärmebedarf, wenn sie mit erneuerbaren Brennstoffen betrieben werden oder Teil eines integrierten Energiesystems sind. Ihre Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit hängen stark von den spezifischen Einsatzbedingungen und der Wahl des Brennstoffs ab. Die Entscheidung für ein BHKW sollte daher unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten und langfristigen Energieziele getroffen werden.

Wir leben Partnerschaft -

Finden Sie Ihren Ansprechpartner.

Mit weit Über 70 Standorten in Europa sind wir immer in Ihrer Nähe.

Kontaktieren Sie uns. Wir sind für Sie da.